脳神経内科

neurology脳神経内科とは

脳神経内科は、脳・脊髄・末梢神経・筋肉に関わる疾患を診断・治療する内科の専門分野です。脳梗塞、パーキンソン病、てんかん、認知症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、生命や生活の質に大きく関わる疾患を幅広く扱います。

手術を行う脳神経外科とは異なり、薬物療法やリハビリテーションを中心に治療を行い、MRI・CT・脳波・筋電図などの精密検査を用いて診断を行います。しびれやめまい、ふるえ、歩行障害、意識障害などの症状の原因を明らかにし、時に急いで治療が必要な病気が見つかることもあります。

患者様の気になる症状を丁寧にお伺いし、診察と必要な検査を実施した上で、適切な診断と治療を行います。脳神経内科で扱う疾患は多岐にわたり、さまざまな症状が現れることがあります。症状に迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

脳神経内科診療メニュー

脳卒中

脳卒中とは

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで血流が途絶え、脳細胞が損傷を受ける疾患です。「ある日突然」手足が動かなくなったり、言葉が出なくなったりなど、症状は突然現れます。主に、血管が詰まる「脳梗塞」、血管が破れる「脳出血」、くも膜下腔に出血する「くも膜下出血」の3つに分類されます。

脳卒中は命に関わる疾患であり、時間の経過によって脳への損傷が進行するため、早期発見と迅速な治療が、その後の後遺症を最小限に抑えるうえで重要になります。脳卒中の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

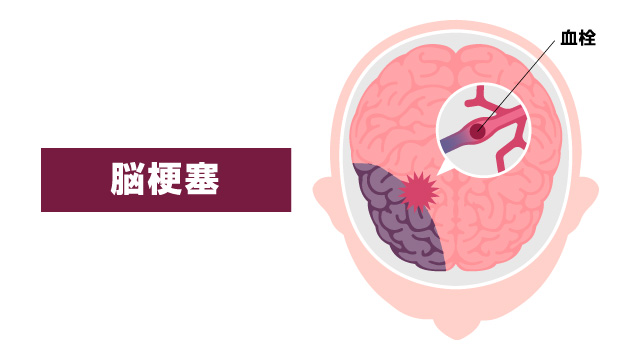

- 脳梗塞

-

脳梗塞は、脳の血管が詰まったり、破れたりして、その先の細胞に栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまう病気です。一度大きな発作が起きると、その後にマヒや言葉の障害などが後遺症として残る恐れがあります。発作が起こる前に、CTやMRIなどの検査によって、兆候を発見することができます。

次のような方はご注意ください。大量飲酒が常態化している、たばこを吸っている、運動不足、肥満、味の濃いものが好き、高血圧、糖尿病、心臓病(不整脈など)。

【予防・治療】先ずは、健診などで脳梗塞のリスクをチェックします。血管が詰まるリスクの高い方は、血栓を作りにくくする薬を処方いたします。また、既に動脈硬化(血管が硬く、血液が詰まりやすい状態)がある場合は、手術になる場合もあります。脳梗塞は、日本人の死因でも上位に来る恐ろしい病気ですので、発症する前に、是非当院にご相談ください。

- 脳出血

-

脳出血とは脳の中の血管が破れ、脳の中(大脳、小脳および脳幹)に出血した状態です。そのため意識障害、運動麻痺、感覚障害などの症状が現れます。脳梗塞では一部の例外を除いては頭痛は起きませんが、脳出血では頭痛で発症することも多いです。

脳の中の血腫(血のかたまり)が大きくなると脳浮腫(脳が腫れること)によって頭蓋内圧が高くなり脳ヘルニアを起こし、重い場合は脳幹部が圧迫されて死に至ります。日本では、現在でも年間に3万以上の方が亡くなっていると言われ、決して侮れない病気です。頭痛や上記のような症状が新たに出現した場合は、すぐに受診し、画像検査を受けることが望ましいと言えます。脳出血患者の46%は高血圧の治療中、24%は未治療者から発症していたというデータがあり、血圧の管理はとても大切です。

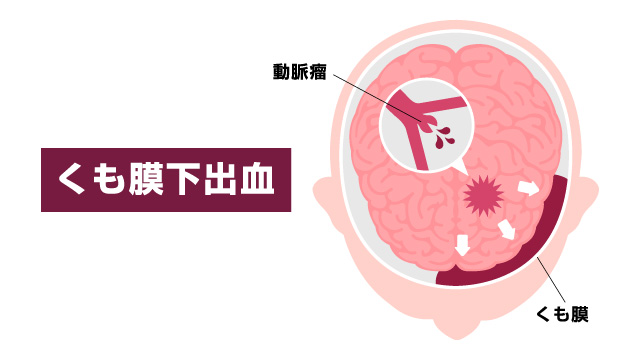

- くも膜下出血

-

脳は外側から硬膜・くも膜・軟膜の3枚の膜で覆われており、くも膜の下(内側)に脳脊髄液(髄液)という液体がありますが、この部分に出血するのがくも膜下出血です。働き盛りの人や若年者でも起こることがあり、何の前触れもなく発症時に症状が現れるため突然死としても有名な病気です。

原因としては、脳動脈瘤の破裂が最も多く、他には脳動静脈奇形からの出血、事故や転倒などによる頭部の外傷などがあります。家族(2親等以内)に脳動脈瘤があると、非家族性のものよりくも膜下出血を発症する平均年齢が約5歳若いと言われます。

前兆がない場合もありますが、逆に脳動脈瘤により脳神経や脳組織が圧迫されるため、数日前からの血圧の乱れ、違和感のある頭痛やめまい、吐き気やおう吐、けいれんといった症状が前兆としてみられることがある。瞼が落ちる・物が二重に見えることが前兆としてみられることもあります。

くも膜下出血の危険因子(喫煙・高血圧・高コレステロールなど)がある方や、上記の前兆が少しでも見られた場合は、すぐに受診することをお勧めします。

神経難病

神経難病とは

神経難病とは、脳や脊髄、末梢神経、筋肉に影響を及ぼし、進行性や慢性の経過をたどる難治性の疾患の総称です。代表的なものに、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、大脳皮質基底核変性症、脊髄小脳変性症などがあります。これらの病気は、運動機能の低下、筋力低下、ふるえ、しびれ、飲み込みや呼吸の障害など、多様な症状を引き起こします。

多くの神経難病は根本的な治療法が確立されておらず、症状の進行を抑える治療やリハビリが中心となります。早期診断と適切なケアが、生活の質を維持するために重要です。

- パーキンソン病(PD)

-

パーキンソン病は手足が震えたり、体を動かすことが困難でゆっくりになるといった特徴的な運動機能障害を示す脳神経疾患です。1817年に英国の医師であり地質学者でもあったジェームズ・パーキンソン(James Parkinson)により初めて「振戦麻痺 (shaking palsy)」 という名で6症例報告されました。特徴的な運動症状は以下の4つで、これを四徴といいます。

-

振戦

1秒間に10回未満の比較的ゆっくりとした震えです。手足の他に口唇や頭頸部などにみられることもあります。安静時に目立ち、動作を開始すると消失することが多いのも特徴です。

-

無動(あるい寡動)

動作が全般的にゆっくりになります。歩く時の歩幅が小さくなったり、動作を繰り返すうちに動きがさらにだんだんと小さくなったりすることもあります。また、歩行時の手の振りが小さく、特に動作の開始が苦手となり最初の一歩が出なくなったり(すくみ足)します。顔面の表情が乏しくなったり、話すときも小声で歯切れがわるくなったりします。

-

筋強剛(筋固縮ともいいます)

筋肉に緊張があり、他者が手足を動かした時にうまく力を抜くことができません。特にパーキンソン病の場合は、他者が動かしたときにガクガクと歯車がかみ合うような抵抗を感じたり(歯車様強剛)、あたかも鉛管のように固く感じること(鉛管様強剛)が特徴です。

-

姿勢反射障害

バランスが崩れたとき、これを支えるための脚の一歩がでないため、そのまま転倒しやすくなります。倒れる際にも両手を広げるなどの反射的動作ができず、しばしば立っていた時の姿勢のまま棒のように倒れます。特に後方に転びやすくなります。実際にはこれらの症状が様々な組み合わせでみられますが、その程度により、重症度が分類されています。このうち、ヤール重症度3度以上、生活機能障害2度以上の場合、厚生労働省の特定疾患の認定対象となります。

-

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

-

筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)は、重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患で、1974年に特定疾患に認定された指定難病です。

初期症状としては、手や指先のしびれ、感覚麻痺、歩行時の足のつっぱり感、足首が曲げにくくなった、しゃべりにくい、飲み込みにくい、口から食べ物がこぼれる等があげられます。

根治を期待できる治療法は現在確立されていませんが、投薬により進行を遅らせることができます。

- その他

-

神経内科では、脳や脊髄や末梢神経の病気だけでなく、筋肉や神経筋接合部の病気も診ています。

脳の病気としては、パーキンソン病が有名ですが、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、脊髄小脳変性症、ジストニア、本態性振戦などの病気があります。

末梢神経の病気としては、いわゆる神経難病ではありませんが糖尿病による末梢神経障害が頻度が多く有名で、手根管症候群や肘部管症候群も比較的頻度が多いと言えます。また、他に末梢神経障害をきたす病気として、ギラン・バレー症候群、ビタミン欠乏による末梢神経障害、シャルコー・マリー・トゥース病などの遺伝性の末梢神経障害などがあります。

筋肉の病気としては、若年者で発症することが多い筋ジストロフィー、成人で発症することが多い多発筋炎・皮膚筋炎などがあります。

神経筋接合部の病気としては、重症筋無力症や筋無力症候群(ランバート・イートン症候群)などがあります。

認知症

認知症とは

認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。

認知症の原因としてはアルツハイマー病が最も多いとされますが、様々な疾患が認知症の原因になりえます。とくに、中枢神経系に病巣をもつ次の疾患が代表的です。下記が認知症の原因の一例です。

- アルツハイマー病

- 脳血管性認知症

- レビー小体型認知症

- ピック病など前頭側頭型認知症

- うつ病の仮性認知症

- 薬物惹起性の認知症

- スピロヘータ、HIVウイルス、プリオンなどによる感染症による認知症

アルツハイマー病など、認知症の根治は現在でも難しいとされていますが、早期発見により、病状の進行を遅らせて日常生活に支障がないように、対策ができますので、お気軽に当院にご相談ください。

めまい

めまいとは

医学的には視覚、平衡感覚と固有感覚の不統合によって感じる感覚と言われています。

症状は目がかすみ目の前が暗くなる、ぐるぐると回って見える、物が揺れて見えたりするなど人によって症状(表現したい現象)が異なっていることがめまいの症状の特徴です。

めまいにはさまざまな原因があり、その数だけ治療法があります。主な治療としては薬による治療です。お薬による治療で改善しない、または頻繁にめまい発作が起こるなど、日常生活に支障を来たす場合には手術療法が施されます。めまいで手術療法が用いられるのは、メニエール病や外リンパ瘻、聴神経腫瘍などといった病気です。

てんかん

てんかんとは

てんかんは脳の病気で、大脳の神経細胞が過剰に興奮して、脳の発作が繰り返し起こる病気です。発作は突然起こり、けいれん等の症状として現れます。発作はたいてい数分で収まりますが、中には数十分ほど続く場合があります。

てんかんはまず検査をして、専門医等の診断・治療が必要です。基本的には投薬によって、発作を抑える治療をします。また、難治性のてんかんについては、外科的な手術をする場合もあります。いずれにしましても、適切な診断と治療が必要な病気ですので、当院にご相談ください。

多発性硬化症

多発性硬化症とは

多発性硬化症とは中枢性脱髄疾患の一つで、脳、脊髄、視神経などに病変が起こり、さまざまな神経症状が起こったり落ち着いたりを繰り返す疾患です。日本では指定難病として特定疾患に認定されています。

多発性硬化症は、症状が出ずに進行することもあります。早期の予防治療によって、病気の進行を抑えることができますので、しびれ感、運動麻痺などの症状が現れた場合は、当院にご相談ください。

診療のご案内

診療のご案内 ごあいさつ

ごあいさつ 当院について

当院について 予約・問い合わせ

予約・問い合わせ 採用情報

採用情報